正定历史名人 | 范仲淹:忧乐天下的家国情怀

发布时间:2025-03-01 10:32:01 浏览量:2318

在浩瀚如烟海的古典文赋中,范仲淹的《岳阳楼记》笔力千钧,吞吐古今。少年时代,一遍遍地诵读《岳阳楼记》,怎么也想不到写出“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”千古绝唱的北宋大文豪范仲淹,就出生在石家庄正定。

曾经,范仲淹是那么遥远,就像浩渺天空中一颗璀璨的明星,遥不可及;曾几何时,他又离我这么近,我的故乡就是他伟大生命最初的出发地。范仲淹与正定的血脉联系,又为这片古老的文化沃土增添了一笔凝重而又恢宏的光彩。

正定博物馆名人厅

一

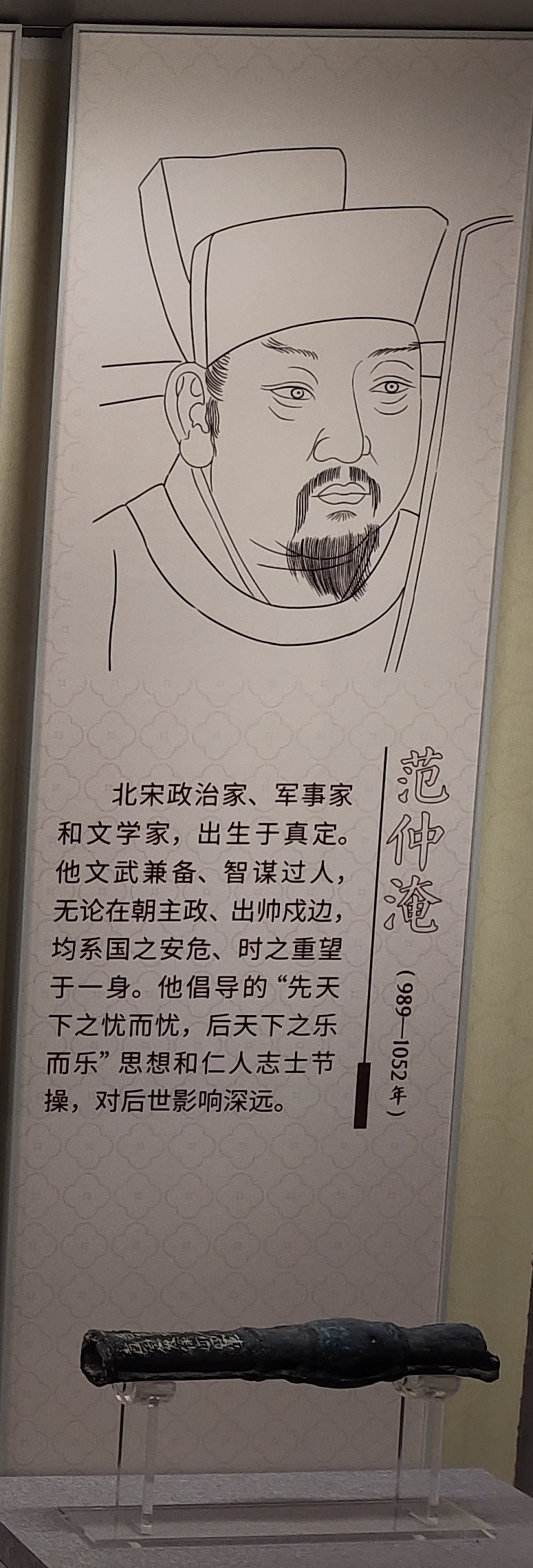

近年来,随着历史研究的逐渐深入,北宋著名政治家、思想家、文学家、军事家,“庆历新政”的主要推手,被宋代理学家朱熹评价为“天地间第一流人物”的范仲淹生于河北正定高平村,已经逐渐被史学界认可。

《宋史》记载,范仲淹是“唐宰相履冰之后。其先邠州人也,后徙家江南,遂为苏州吴县(今江苏苏州)人”。范仲淹的父亲范墉祖籍江苏吴县,早年始仕吴越国,太平兴国三年(978年),吴越降宋,范墉随钱俶归宋,曾任武宁军(今徐州)等地节度使。宋端拱年间(988—989年),在真定担任成德军节度掌书记。那一年他的夫人陈氏在生产后不幸大出血身亡,于是托人四处说亲续弦。经城里的朋友牵线介绍,范墉结识了高平村谢东霖员外的爱女谢氏。两人一见钟情,结为连理,定居高平。如果推算一下,范墉的年龄要比谢氏大许多,但这并不影响两人婚姻的幸福与甜蜜。我脑海中浮现出一幅美丽动人的画面:正值盛年的成德军节度掌书记范墉骑着高头大马,意气风发地行走在周汉河边,往返于高平和真定城之间。周汉河流水潺潺,鱼虾游弋,水草葳蕤,风光旖旎犹如江南水乡,一定让范墉无比陶醉……

宋端拱二年(989年)八月二十九,范仲淹降生于真定高平村。这位名留青史的大文学家就此与正定结下深厚渊源,在高平村平静地度过了一百天。这一年的腊月初八,范墉调任武宁军节度掌书记。天寒地冻,加之路途遥远,还没到任,范墉就病倒了。强撑着到达徐州十多天后,病情突然恶化,与世长辞。次年,生存所迫,谢氏带着不到两岁的范仲淹,嫁给山东淄州长山(今山东邹平东)人朱文翰,范仲淹遂改姓朱,名说。

范仲淹的童年和少年时代,在继父的升迁和调离之中度过,颠沛流离的生活没有让他荒废学业。范仲淹是幸运的,不但有一位坚韧伟大的母亲,更有一位善良慈爱的继父。

二

宋大中祥符八年(1015年),范仲淹考中进士。这一年他26岁。从此,他开始了崭新而又壮阔的人生旅程。

他首先出任广德军司理参军。两年后,改任亳州(今属安徽)集庆军节度推官,上表恢复范姓。随后,又历任兴化县令、秘阁校理、陈州通判、苏州知州等职。到庆历三年(1043年),终于达到了他事业的高峰,出任参知政事,相当于副宰相。庆历五年因新政受挫被贬出京,又历任邠州、邓州、杭州、青州等地知州。皇祐四年(1052年),改任颍州知州,他带病上任,五月,行至徐州便与世长辞。

范仲淹一生治家甚严,教子有方,四个儿子都德才兼备,蜚声政坛。长子纯佑随父防御西夏,战功卓著;次子纯仁曾任宰相;纯礼、纯粹也以为官清正廉洁载入史册。

范仲淹不仅自我砥砺与警醒,在与朋友们书信往来和诗词唱和中,还经常给予他们精神上的鼓励。他致信韩琦“应当精意远略,以待将来再为国家大用,请自重自重”;他寄诗给滕子京“宦情须淡薄,诗意定连绵”“只应天下乐,无出日高眠”。无论是在朝在野,无论是史书记载还是民间传闻,他展现给世人的始终是一种宠辱不惊、矢志不渝的忧国爱民情怀。

如果把范仲淹的仕途生涯绘制成一张曲线图,则其轨迹是一条清晰的抛物线。他如此评价自己:“有犯无隐,惟上则知;许国忘家,亦臣自信。”虽有过错,但从不欺瞒;不在乎自己的身家性命,只想着国家的荣辱兴衰。他在给诗人梅尧臣的《灵乌赋》中写道:“宁鸣而死,不默而生。”所以,史书对他有一句评价:“一时士大夫矫厉尚风节,自仲淹倡之。”因其秉公直言而屡遭贬谪,但他从来没有因为贬谪而停止谏言,亦没有因贬谪而灰心失意。每到一处任职,他倾尽全力为百姓办事,重修捍海堰、建书院,亦从不因“处江湖之远”而停止上疏议政。

正定博物馆县史厅

三

范仲淹是彪炳千秋的伟大文学家,北宋中期诗文革新运动的主要倡导者。

宋初至仁宗七十多年来,范仲淹洞破北宋积贫积弱的局面,主张文章是政治重要的有机组成部分,反对宋初文坛的柔靡文风,提出了宗经复古、文质相救、厚其风化的文学思想。范仲淹的文章,立足点在于政而不在于文,具有历史意义和复古精神,对宋初文风的革新具有积极作用。

诗词创作上,范仲淹继承了孟子的“浩然之气”。现有诗作存世305首,词作存世5首。作品内容广泛,或言志感怀,抒写伟大的政治抱负;或关注民生,抒发忧国忧民的情怀;或纪游山水,歌颂祖国大好河山;或咏物寄兴,展现自己的人格操守。意淳语真,脍炙人口,手法多样。《渔家傲·秋思》一词,一改宋词的柔靡之风,写得苍凉悲壮,意境雄奇,反映了边塞生活的艰苦,表达了作者反对入侵、巩固边防的决心和意愿。在范仲淹之前,很少有人用词这一新的诗体形式来描写边塞生活,可以说范词实际上是边塞词的首创。这首词的内容和风格还直接影响到宋代豪放词和爱国词的创作,为词世界开辟了崭新的审美境界,也开启了宋词贴近社会生活和现实人生的创作方向。

千古名篇《岳阳楼记》写于宋仁宗庆历六年(公元1046年),即范仲淹罢相的第二年。范仲淹虽然仕途坎坷,壮志未酬,“庆历新政”失败,但是他不因此而悲观消极,依然壮心不已,表达了“孜孜于善,战战厥心,求民疾于一方,分国忧于千里”的情怀。滕子京是范仲淹意气相投的好友,颇有政治抱负。被贬到巴陵郡以后,短短两年就把巴陵郡治理得“政通人和,百废具兴”。重修岳阳楼时,“僚属问落成何如?子京云:‘痛饮一场,凭栏大恸数十声而已。’”范仲淹感同身受,借题发挥,借“古仁人”的酒杯,浇自己胸中的块垒,开辟出新的思想境界,展示出“居庙堂之高则忧其民,处江湖之远则忧其君”的博大胸襟。全文融记叙、写景、抒情、议论为一体,行文磅礴大气,思想境界崇高,不同于晏殊“昨夜西风凋碧树,独上高楼,望尽天涯路”的惆怅,亦不是李煜“小楼昨夜又东风,故国不堪回首月明中”的悲凉,他“不以物喜,不以己悲”“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”,振聋发聩,表达出几千年来中国知识分子以身许国、胸怀天下的深沉思想境界。

四

虽然范仲淹只在正定生活了很短的时间,但是,对于自己的出生地,他始终铭记在心。他对正定的朦胧印象应该源自他的母亲谢氏。他自幼与母亲相依为命,是母亲平时对故乡草木田园的回忆和深情讲述,在他内心深处描绘了一幅正定的美丽画卷。在他的感情世界里,正定古城、高平乡村和博大慈祥的母爱深深地凝结在一起,构成了他对这片土地的深切思恋。

范仲淹在为其胞兄范仲温所撰《范府君墓志铭》中说:“考讳墉,归皇朝,历真定府、武信军掌书记。”在徐州为官时,曾给居住在苏州的哥哥写信说:“我本北人,北人淳厚。”又在他的那篇《移苏州谢两府启》中说:“某生于唐虞(唐虞泛指河北)。”那位曾和他共同镇守边关的大将韩琦,后来调任真定为官,到任不久便接到了范仲淹的来信:“真定名藩,生身在彼。自识别以来,却未得一到,谅多胜赏也。”明言自己生于真定。他的诗文作品中,其落款经常有“高平”二字,而其同僚也常称他为“高平”“高平公”,他的学生也都自称“高平门下”“高平讲友”“高平学案”,范仲淹后裔也称“高平堂”“高平世泽”“高平家风”等。所有这些都流露出范仲淹对自己生身之地真定浓酽热烈的思念之情。

正定是一片得天独厚的文化沃土,曾经有幸承接过范仲淹这样一位伟大的生命,让他携带着这片土地特有的密码与灵气奔向壮阔的人生旅程,开创了壮丽功业。从这里走出去的人,无论走得多远,都会对这里充满真挚的热爱与迷恋,时时想起,念念不忘!(文/刘瘦云)

来源:石家庄日报