学术探讨 | 奖谕真定县保甲集教碑浅考

发布时间:2025-07-22 09:33:35 浏览量:1074

一、引言

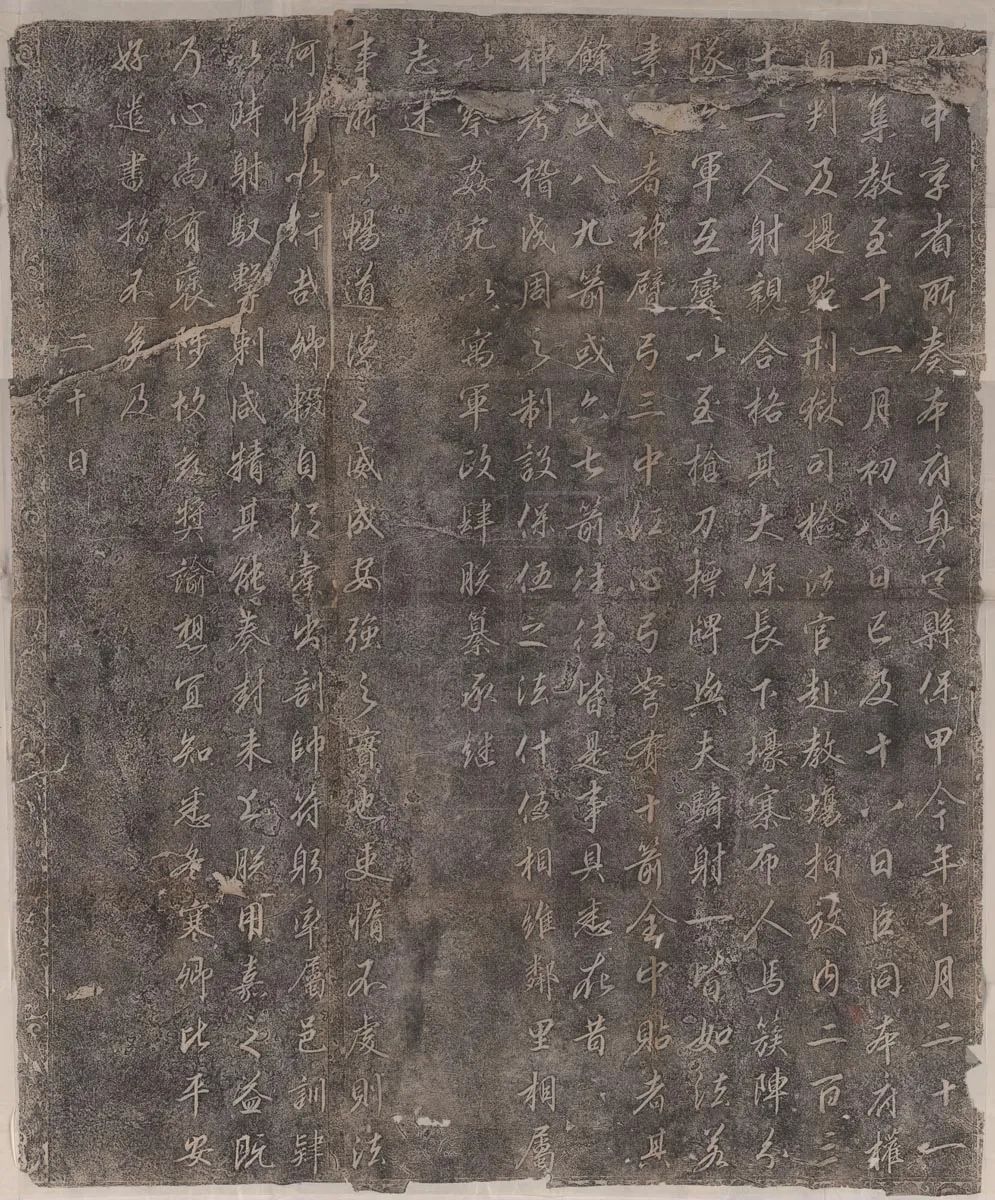

国家图书馆“中华古籍资源库•碑帖菁华”收录的《奖谕真定县保甲集教碑》拓片(馆藏编号:各地8470),高113厘米,宽92cm,行书16行,满行20字,共264字。碑文未载年代及作者信息,本文通过文本分析与史料佐证,对其背景、内容及历史意义进行深入探讨。

图一 《奖谕真定县保甲集教碑》拓片

二、碑文录文

敕中孚:省所奏“本府真定县保甲,今年十月二十一」日集教,至十一月初八日已及十八日。臣同本府权」通判及提点刑狱司检法官赴教场拍放。内二百三」十一人,射亲合格。其大保长下壕寨,布人马,簇阵分」队,六军互变,以至枪刀标牌与夫骑射,一皆如法,若」素习者。神臂弓三中红心。弓弩有十箭全中贴者,其」余或八九箭或六七箭,往往皆是”事具悉。

在昔」神考,稽成周之制,设保伍之法。什伍相维,邻里相属。」以察奸宄,以寓军政。肆朕纂承,继」志述」事,所以畅道德之威、成安强之实也。吏惰不虔,则法」何恃以行哉?

卿辍自从橐,出剖帅符。躬率属邑,训肄」以时。射驭击刺,咸精其能。奏封来上,朕用嘉之。益既」乃心,尚有褒陟。故兹奖谕,想宜知悉。

冬寒,卿比平安」好。遣书,指不多及。」

二十日」

注:“」”表示换行。“中孚”的“中”字,形似“申”,应是碑残所致。真定,雍正元年(1723)避帝胤禛讳,改名正定。

三、作者及年代考证

碑文出现“朕”字,说明作者是一位皇帝。“神考”,则指其父皇为“神宗”。史上神宗有二——宋神宗赵顼(1067-1085年在位)与明神宗朱翊钧(1572-1620年在位)。碑文还提及“提点刑狱司”,由于明朝已无此官职,因此,碑文中的“神考”指宋神宗。宋神宗赵顼有两个做皇帝的儿子——宋哲宗赵煦(1085-1100年在位)、宋徽宗赵佶(1100-1126年在位),均称其为“神考”。作者究竟是哪位?还需进一步的史料佐证。

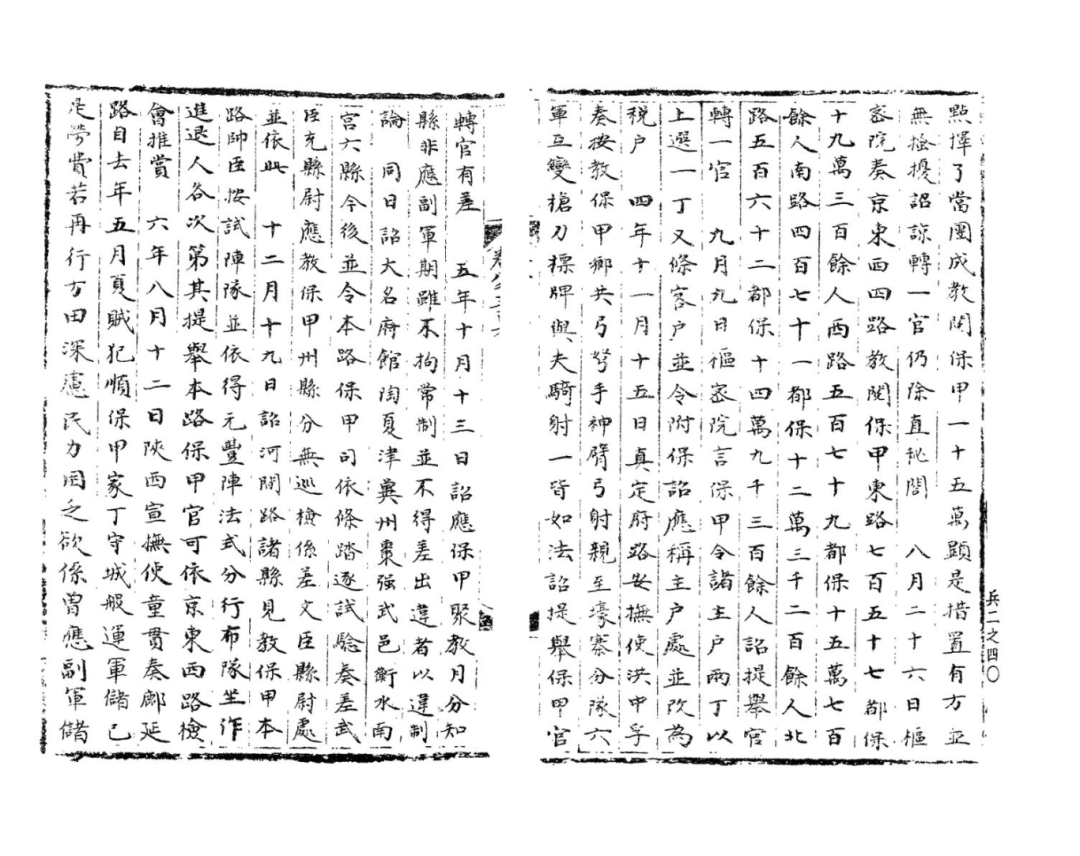

经查,《宋会要》兵二(《永乐大典》卷八千三百六):十一月十五日,真定府路安抚使洪中孚奏:“按教保甲、乡兵、弓弩手、神臂弓射亲,至壕寨、分队,六军互变,枪刀标牌与夫骑射,一皆如法。”诏提举保甲官转官有差。(注:原稿中“兵”字,讹作“共”,当以形似而致抄录笔误)

图二 《宋会要》兵二

对比两段文字,“(政和)四年十一月十五日(奏)”与“二十日(敕)”相呼应;“真定府路安抚使洪中孚”与“中孚”“本府真定县”相吻合;“六军互变,枪刀标牌与夫骑射,一皆如法”两文一字不差。因此,可以断定碑文作者为宋徽宗赵佶,碑文落款时间为宋徽宗政和四年十一月二十日,即公元1114年12月18日。

四、地点考证

1、集教地

碑文明确提及“赴教场拍放”,说明集教地点在教场。嘉靖《真定府志》卷十六载:“演武场,在城北门外一里许。”顺治三年《真定县志》卷三补充到:“创建未详,万历四十三年知府汪国楠重修,赵南星为记。”光绪元年《正定县志》卷十二则进一步明确:“前后六间,南将台,西照壁……,今名大教场。”

此外,城里还有小教场。顺治三年《真定县志》卷三:“小教场二,一在县治东;一在县治西南,天启三年都御史张凤翔建。”光绪元年《正定县志》卷十二:“小教场二,一在西门内迤南,今废;一在贡院东,天启三年都御史张凤翔建。”

明正统明十四年(1449)真定城墙扩充为周长24华里。宋代古城规模更小,城里小教场难以实现“下壕寨”,且难以完成射程三百四十多步的“神臂弓”训练,故推测集教地点应在城北大教场,即今日教场庄村。

1992年《正定县志》:“此地从宋代起就是练兵的校场,内有营盘、演武厅等。相传,岳飞军曾到此。后来,岸下村张姓到此定居,逐渐发展为聚落,取名校场庄。后讹为教场庄。”

2、碑立地

关于碑立地点,碑文没有提及。光绪元年(1875)《正定县志•金石志》卷四十五有载:“宋谕河北勅碑,大字,行书,不著书人姓名,亦无年月,因勅中有神考字,定为宋碑,但不知哲宗、徽宗耳。出于土中,今嵌于天宁寺壁上。”虽没考证出碑文作者及年月,但关于碑立地点给出两条提示:一是“出于土中”,二是“今嵌于天宁寺壁上”。故推测石碑原立于城里小教场或府衙,后移置天宁寺。

五、人物与事件考述

1、宋徽宗赵佶与真定

政和四年(1114),宋徽宗赵佶颁此圣旨,奖谕真定县保甲集教事。靖康二年(1127),被虏往五国城途中,四月二十三日抵达真定府,舍于府园净渊庄。午间,金人请他看打球,应邀作《打球诗》一首:“锦袍骏马晓棚分,一点星驰百骑奔。夺得头筹须正过,无令绰拨入邪门。”见载于(宋)曹勋《北狩见闻录》。仅仅过了十三年,宋徽宗亲临这座曾为之颁旨表彰的小县城,不知他有何感想?感叹于大宋集教备战之不力?还是感叹于金国“夺得头筹”之不正?

2、洪中孚生平

洪中孚(1049—1131),宋歙州休宁人,字思诚。神宗元丰二年(1079)进士。历任熙河兰湟路转运使、河东路经略安抚使兼知太原府、永兴军路安抚使,政和二年(1112)任真定府路安抚使兼知成徳军府事。由于长期在陕西、甘肃、山西、河北等北方任职,熟悉北方边防实情,四年(1114)四月上《论伐辽札子》,反对在国力不足、民心未附的情况下冒险北伐,主张优先整顿内政、巩固边防。同年十月至十一月,组织真定县保甲集教,受到徽宗褒奖。六年(1116)九月,受排挤降职,内调提举南京鸿庆宫,不久致仕。

3、集教与神臂弓

集教活动源于熙宁、元丰年间的保甲法,真定县集教为北宋基层军事训练的缩影。碑文“在昔神考,稽成周之制,设保伍之法。”与《宋史•乡兵志》卷一百九十二记载一致:“熙宁十年(1077),枢密院副都承旨张诚一上《五路义勇保甲敕》。元丰元年(1078),翰林学士权判尚书兵部许将修《开封府界保甲敕》,成书上之,诏皆颁焉。二年(1079)十一月,始立《府界集教大保长法》。”真定县集教,正是在这一历史背景下开展的。

神臂弓为宋代利器,射程远、穿透力强,碑文载“三中红心”,反映保甲训练成效显著。《宋史•乡兵志》卷一百九十二:“熙宁元年(1068),始命入内副都知张若水、西上阁门使李评料简弓弩而增修之。若水进所造神臂弓,实李宏所献,盖弩类也。以檿为身,檀为弰,铁为子枪头,铜为马面牙发,麻绳紥丝为弦。弓之身三尺有二寸,弦长二尺有五寸,箭木羽长数寸,射三百四十余步,入榆木半笴。帝阅而善之。于是神臂始用,而他器弗及焉。”

六、结语及碑文价值

通过上述考证可知,碑文作者为宋徽宗赵佶,碑文落款时间为宋徽宗政和四年(1114)十一月二十日,集教地在城北大教场(今教场庄村)。

该碑为真定历史上最早的圣旨碑实物,既具学术意义,又有地方文化价值。

1、该碑为宋徽宗治国思想的实物佐证,揭示其在崇文抑武国策下对军事训练的重视。众所周知,宋徽宗被贴上了书画家的标签。通过此碑可以看出,宋徽宗能够推行《府界集教大保长法》,鼓励北方基层集教练兵,也算是北宋王朝覆亡前回光返照的例证之一了。

2、该碑可充实地方志资料。遍观嘉靖《真定府志》、万历《真定县志》、顺治《真定县志》、乾隆《正定府志》、光绪《正定县志》等方志,均未记载洪中孚在真定任职情况,更无记载其组织真定县集教事宜。此碑可以填补上述空白。本文还回答了光绪《正定县志•金石志》中的疑问:“定为宋碑,但不知哲宗、徽宗耳。”

3、该碑可为“教场庄”正名。碑中“教场”二字,证实“教场庄”地名源于宋代教场,纠正“校场庄讹为教场庄”之说。

4、该碑为真定府军事史与宋代保甲法研究提供了珍贵的一手资料。

该碑于光绪元年(1875)仍嵌于天宁寺壁上,其拓片现藏于国家图书馆。然原碑今已佚失,或湮没于历史尘埃之中,或深埋地下静待重光。若日后能再度出土,不仅可使这一珍贵碑刻重现于世,更能为宋代军事史与地方文化研究提供重要的实物佐证。

(此文曾得到刘友恒老师指导,谨此谢忱)

作者简介

邢怀良,正定人。喜读历史典故,尤迷故土人文。现为正定古文化研究会副会长。

来源:古郡民俗

初审:刘瀛涵

复审:王云霞

审核:祁彦利、朱志辉