文化正定 | 梁思成与正定文物三十年后再续情缘——记1963年梁思成第三次考察正定

发布时间:2025-01-10 10:24:33

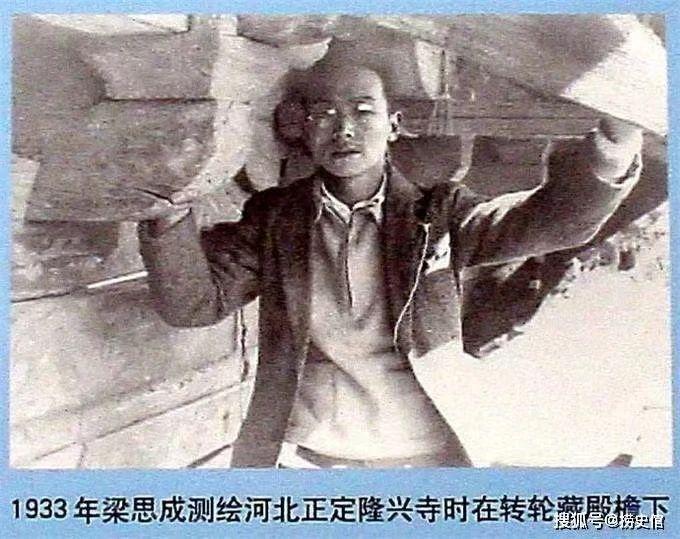

正定自古即为北方重镇,境内存留的大量古建筑是古城丰厚历史文化的最大亮点。自二十世纪二三十年代起就为中外专家学者所关注并考察研究。我国古建筑学家梁思成先生即为诸多研究者中的一位大家,曾三次前来古城考察。1933年时任我国首个研究传统营造学的民间团体——中国营造学社法式组主任的梁思成,在兵荒马乱中与绘图生莫宗江前来正定调查古建筑。原计划工作两周,但因滦东形势突然吃紧,遂缩短为一周。虽时间匆匆,但收获却意外圆满。记录、拍摄、测绘古建筑十八处,对重要建筑物进行了科学鉴定、权威评价。

尤其是其他学者未曾提到过的五代时期的县文庙大成殿和金元时期阳和楼的发现,更是令先生惊喜不已。同年11月,梁思成、莫宗江再次赴正定调查,这次,梁夫人林徽因一同前来。

此次主要任务是检查校对上次所绘图稿并对上次未来得及详细测绘的较为重要的建筑物加以补充完善。这次调查“成图盈箧”,满载而归。这一年,梁先生的《正定调查记略》即刊发在《中国营造学社汇刊》第四卷第二期上。梁先生赴正定两次调查整理出的文字、图纸和大量照片成为后人研究正定文物建筑必备的宝贵财富。

关于梁思成1933年两次来正定调查,许多纪念梁先生的文章中已有介绍。而三十年后,梁先生与正定文物再续情缘,则鲜为人知。1963年3月,早已是清华大学建筑系主任的梁思成与桥梁建筑专家茅以升随文化部的领导考察赵州桥和正定文物。三十年弹指一挥间。全国的形势与先生1933年来正定调查古建筑时已发生了天翻地覆的变化。战争的硝烟早已散去,新中国经济、文化建设取得了可喜的成就,文物保护工作出现了前所未有的新局面。梁先生在截然不同的历史背景下,故地重游,感触良多。“今年三月,有机会随同文化部的几位领导同志以及茅以升先生重访阔别三十年的赵州桥,还到同样阔别三十年的正定去转了一圈。地方,是旧地重游;两地的文物建筑,却真有点像旧雨重逢了。

对这些历史胜地、千年文物来说,三十年仅似白驹过隙;但对我们这一代人来说,这却是变化多么大——天翻地覆的三十年呀!这些文物建筑在这三十年的前半遭受到令人痛心的摧残、破坏。但在这三十年的后半——更准确地说,在这三十年的后十年,也和祖国的大地和人民一道,翻了身,获得了新的‘生命’。其中有许多已经更加健康、壮实,而且也显得‘年轻’了。它们都将延年益寿,作为中华民族历史文化的最辉煌的典范继续发出光芒,受到我们子子孙孙的敬仰。我们全国的文物工作者在党和政府的领导下,在文物建筑的维护和重修方面取得的成就是巨大的。”这感人的肺腑之言是梁先生考察赵县、正定文物后,挥笔写下的《闲话文物建筑的维修与保护》一文中开篇的一段话。文中既有对往昔的回忆,更有对新中国成立十几年文物修缮事业取得成绩的赞许,同时也有针对古建筑修缮工作中出现的问题所提出的批评建议。最为可贵的是提出了文物建筑“整旧如旧”的修缮原则和保护文物“古为今用”的理念,为今后的文物工作指出了方向。

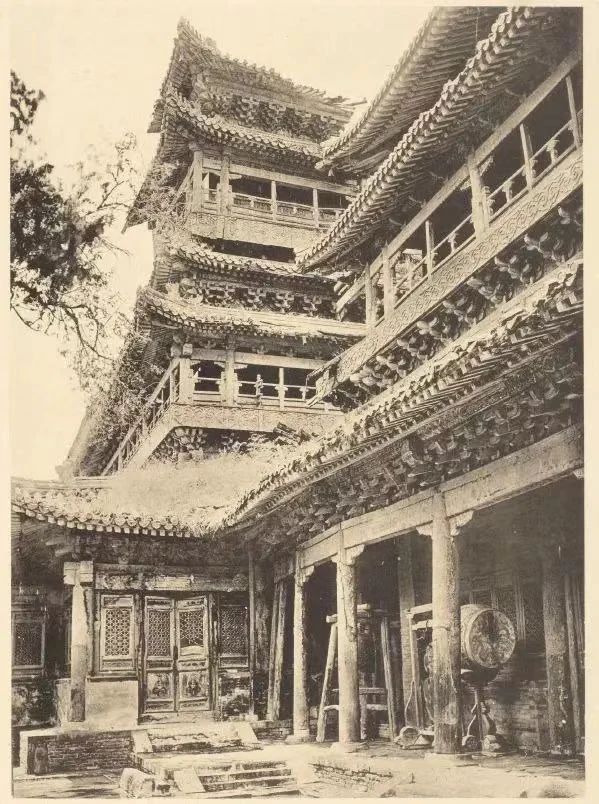

梁先生随考察组到正定后,首先看到的是隆兴寺的巨大变化。“正定隆兴寺也得到了重修。大觉六师殿的瓦砾堆已经清除,转轮藏和慈氏阁都焕然一新了。整洁的伽蓝与三十年前相比,更似天上人间。”梁先生对正定隆隆兴寺的重要地位曾早已给予很高评价:“京外名刹当首推正定府龙兴寺。”三十年前,梁先生也曾将此寺作为调查重点。但当时他眼中的隆兴寺是一片破败景象,寺内最主要的建筑大悲阁已破坏到不可收拾的地步,屋顶完全坍塌。转轮藏、慈氏阁的出檐、楼板、楼梯残破不堪。天王殿屋顶破漏,大觉六师殿殿已坍塌,只剩高约丈余的一堆土丘。除大悲阁为1944年重修外,其余皆系新中国成立后的十余年间重修,并整理美化了寺内环境.因此梁先生身临其中发出由衷的赞叹。对隆兴寺及正定其它建筑存在的问题,梁先生也是直言不讳:“摩尼殿的木构柱梁(过去虽曾一度重修)有许多已损坏到岌岌可危的程度,戒坛也够资格列入‘危险建筑’之列了。此外正定城内还有若干处急需保护以免继续坏下去的文物建筑。”

另外,梁先生还依国外文物建筑保护的经验做法,针对隆兴寺利用有限的维修经费以新石修补大觉六师殿殿基和佛座,提出了尖锐的批评。认为这是一个对于文物建筑的概念和保护修缮的基本原则问题。“这样的做法,我期期以为不可,实在不敢赞同。”对于我国仅存的唐代二层楼格式建筑——开元寺钟楼的修缮,梁先生也提出了非常中肯的建议和初步方案:“正定城内很值得我们注意的是开元寺钟楼。许多同志都认为这座钟楼,除了它上层屋顶外,全部主要构架和下檐都是唐代结构。……我们很有条件参照下檐斗拱和檐部结构,并参考一些壁画和实物,给这座小楼恢复一个唐代样式屋顶,在一定程度上恢复它的本来面目。以我们所掌握的对唐代建筑知识,肯定能取得‘虽不中亦不远矣’的效果。总比现在的样子好得多。估计这项工程所费不大,是一项‘事半功倍’的值得做的好事。同时,我们也可以借此进行一次试验,为将来复修或恢复其它唐代建筑的工作取得一点经验。”梁先生对建筑环境艺术也颇有研究和建树,对隆兴寺绿化提出了自己的看法:“正定隆兴寺北半部已有若干棵老树,但南半大觉六师殿遗址周围就显得秃了些。六师殿址前后若各有一对松柏一类的大树,就会更好些。殿址之北,摩尼殿前的东西配殿遗址,现在用柏树篱一周围起,就使人根本看不到殿址了。这里若用树篱,最好只种三面,正面要敞开,如同三扇屏风,将殿基残址衬托出来。”无论是赞许,还是批评建议,无不渗透着梁先生对正定文物的浓浓深情。

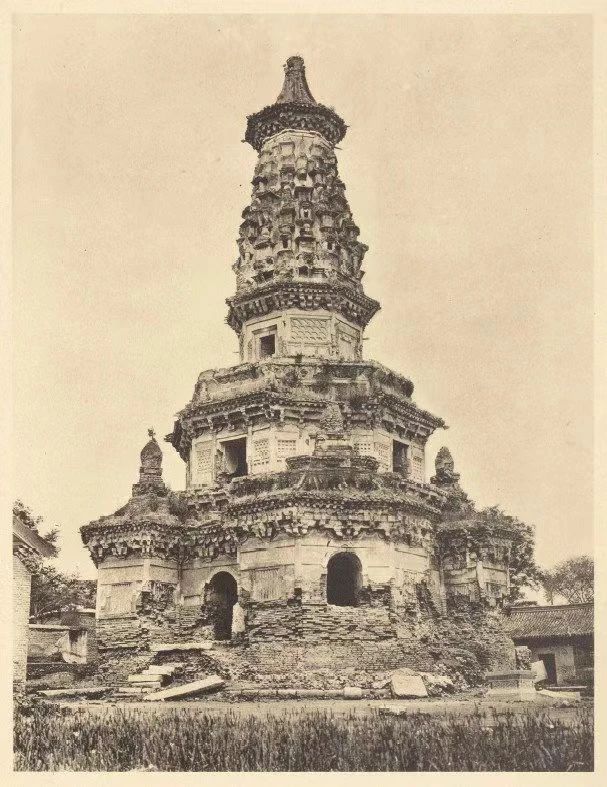

梁先生这次正定之行,还考察了广惠寺华塔。对此,县文物保管所档案资料中记:广恵寺华塔底层墙壁上存金正隆辛巳年(即正隆六年公元1161年)墨书题记,1963年3月7日,文化部副部长许平羽及王冶秋(国家文物局局长)、王书庄(国家文物局副局长)、梁思成几位专家看后指示将其揭取珍藏。此题记对研究华塔的建筑年代有重要价值。现存正定县文物保管所。

梁先生1963年3月到正定考察是阔别三十年的重访,上推三十年正好是先生两次赴正定调查古建筑的1933年,期间和这次重访之后先生均未来过这里。由此看来,梁先生来正定考察的准确次数为三次,而非以前纪念梁思成文章中所说的四次。

时光荏苒,梁先生最后一次考察正定距今已过去了半个世纪。五十年间正定的文物修缮工作取得了令人瞩目的成绩。隆兴寺内最重要的宋代建筑摩尼殿于1977—1980年进行了落架复原性重修,落架过程中发现的墨书题记验证了梁先生三十年代对摩尼殿建筑时代的判断。戒坛不仅拨正了木构架,还完善了装修。1999年大悲阁大修并恢复了三阁并列的建筑格局。四座古塔相继得到了重修。梁先生最牵挂的开元寺钟楼于1989年1月至1990年10月进行了落架复原性重修,方案设计基本遵照梁先生的意见,纠正了清代改建的部分,恢复了唐代建筑风貌。儒学建筑五代时期的县文庙大成殿和元代的府文庙戟门由于梁先生的“慧眼识珠”,如今同千年古刹隆兴寺、开元寺、广慧寺、临济寺、天宁寺一并进入了全国重点文物保护单位的行列,并均进行了大修。

面对今天如此辉煌的正定文物事业,古城人民不会忘记,是梁思成先生三次与正定结缘,以学者、大家的才识和笔触确立了正定在中国建筑史上的重要地位。2013年,适逢先生首次调查正定古建筑80周年。谨以此文追思大师对正定文物事业所做出的巨大贡献,以示纪念和缅怀。

作 者 简 介

刘友恒,女,1950年9月出生于河北正定。1972年至2005年在正定县文物保管所工作,并多次荣获省、市、县奖励。期间曾任正定县文物保管所分管文物工作的副所长。专业技术职称为文博副研究馆员。2005年退休后,依然致力于正定历史文化的挖掘、研究,笔耕不辍。自1981年始至今在各级专业刊物上发表论文计130余篇。其中不乏多年未解的历史文物之谜和对深入挖掘正定历史文化内涵有重要价值的研究成果,为当今宣传正定历史,讲好正定故事提供了大量翔实可靠的原创素材。主执笔的《中国古代建筑•正定隆兴寺》1999年由文物出版社出版。2009年由河北省文物局授予“河北省文物系统有突出贡献先进个人”荣誉称号。

来源:古郡民俗公众号